إن كنت ستمتلك منزلا، فهل فكرت يومًا في اللون الخارجي للمنزل؟ على الأغلب تفكيرك سيكون بين الأبيض والبني الفاتح، وإن رغبت في اقتناء هاتف جديد فخيارات الألوان المتاحة بين يديك هي أيضًا بين الأسود والأبيض والرمادي، وإن قررت اقتناء سيارة أحلامك. فهناك نسبة كبيرة أن تكون السيارة بلون أبيض، أسود أو رمادي!

إن كنت من الذين تتلون مقتنياتهم بلوحة ألوان متنوعة فأنت من الفئة القليلة التي لم تتأثر بالتوجهات اللونية المحايدة.

توثيق علمي:

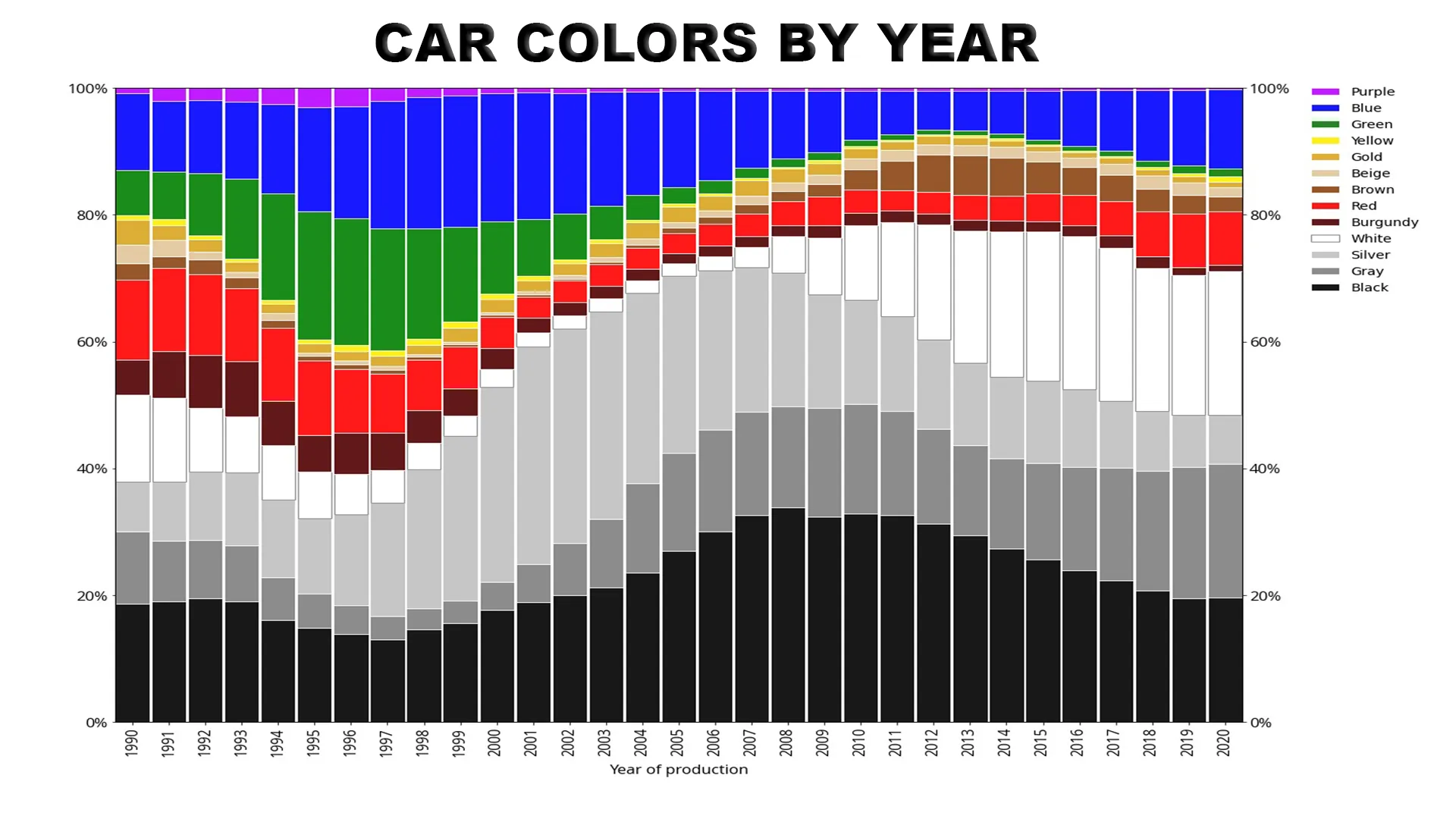

لفت الأمر نظري أول مرة عندما طالعت من نافذة الشقة ذات يوم السيارات في المواقف أسفل البناية، ووجدت سيارة حمراء وحيدة، مع أخرى خضراء وزرقاء وكانت بقية السيارات بالأبيض والأسود والرمادي.. وظننت أن الأمر طبيعي وقتها، لكن هذه الملاحظة موثقة بشكل واضح في عالم صناعة السيارات، أن الرماديات طاغية على خيارات المستهلكين، واللون الأبيض لايزال متربعًا على عرش اللون السائد في السيارات، وهو ما تظهره الأرقام والإصحائيات نفسها، فمثلا الحصر المرافق يؤكد التراجع الغريب للسيارات الملونة بين العم ١٩٩٠ والعام ٢٠٢٠ حيث شهدت السيارات الحمراء والخضراء إقبالًا كبيرا من المستهلكين، لكن سرعان ما طغت العادة المحافظة على خياراتهم مع مطلع الألفية باقتناء سيارات بالأبيض والأسود.

لكن مؤخرًا وثقت دراسة لمقتنيات مجموعة متحف العلوم ببريطانيا هذا التغير وانحسار الألوان عن المنتجات والأغراض اليومية من حولنا، فقد تفحص الباحثون مجموعة من 7000 غرض ومنتج ضمن 21 تصنيف من الأغراض اليومية لتناولها من جوانب كالشكل والملمس واللون بهدف تسهيل عمليات البحث على موقع المتحف، لكن النتائج بخصوص الألوان كانت لافتة جدًا.. لقد كان اللون الرمادي الفاحم هو اللون السائد!!

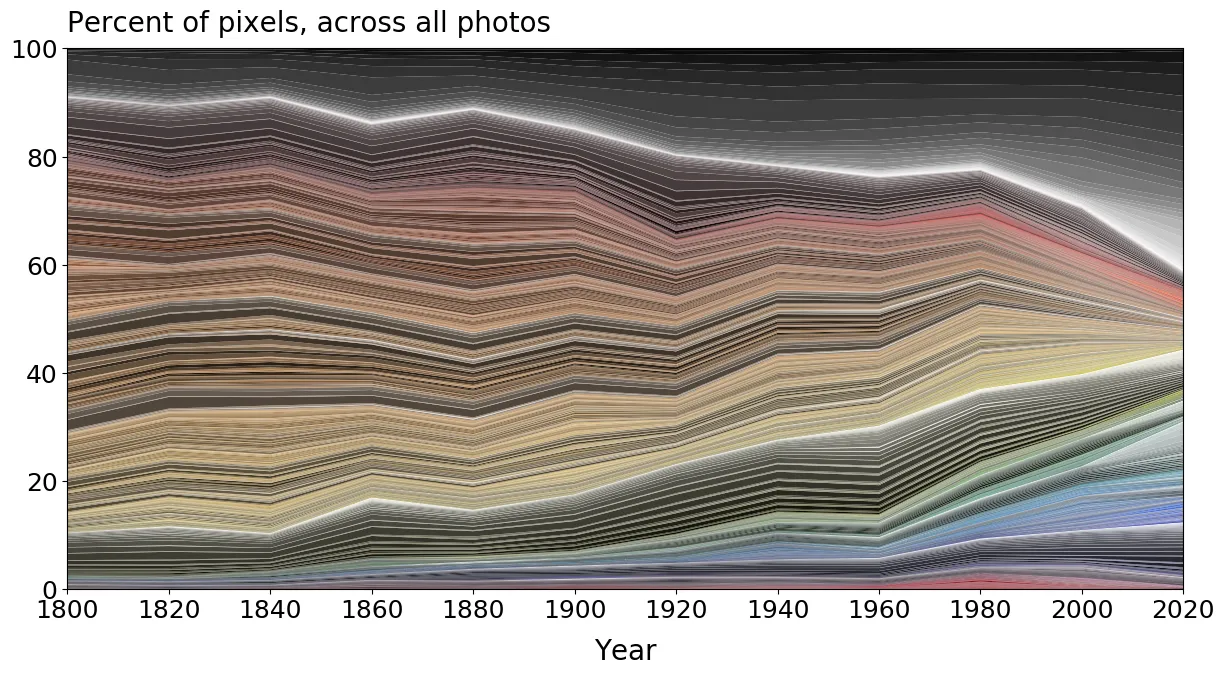

الدراسة توثق الانتقال المتدرج بين ألوان أغراض الناس اليومية مجمعة بين عام 1800 إلى 2020، وتحليلها، والنتائج التي خرجت بها تربط تغير مواد التصنيع بشكل مباشر بتغير ألوان الأغراض والمنتجات، على سبيل المثال، ساد اللون البني في معظم الأغراض بسبب الاعتماد على الخشب في التصنيع وأيضا اللون المعدني النحاسي والذهبي، لكن بدخول عصر البلاستيك تغير الوضع تمامًا، وبدأت مرحلة جديد في ألوان المنتجات.

لكن هذه ليست إجابة كافية بخصوص تحول ألوان المنتجات من حولنا الى الرماديات!

الجذور الغربية لرُهاب الألوان:

الاشكالية أعمق وأقدم من تطور الصناعة والمواد المستخدمة في المنتجات والأغراض اليومية من حولنا، بل هي مسألة متجذرة في ثقافة وتناول الغرب للألوان بشكل عام، حتى أنها تعود لمفكرين مثل أفلاطون وأرسطو الذين شكلوا الفكر الغربي بشكل كبير حول هذه المسألة.

أفلاطون على سبيل المثال في نظريته عن الأشكال، يفترض أن المعرفة الحقيقية وجوهر الأشياء يكمنان في الأشكال والأفكار مجردة، وليس في العالم الحسي. فقلل من شأن الصفات الحسية للون، وربطها بالطبيعة الوهمية للعالم المادي، التي اعتبرها أدنى من العالم الأعلى والعقلاني للأشكال. فينظر إلى اللون -المرتبط بالعالم الحسي- على أنه سطحي ومخادع، يتناقض مع نقاء ودوام عالم الأشكال والأفكار بالأبيض والأسود. وقد شكَّلت نظرته هذه الأساس لتقليد فلسفي طويل الأمد يستنقص من قيمة اللون لصالح شكل وهيكل الأشياء.

كما أن أرسطو- تلميذ أفلاطون – وإن كان يعترف بدور الخبرة الحسية في اكتساب المعرفة، إلا أنه ينظر إلى اللون على أنه أمر ثانوي مقارنة بالشكل والمضمون. بالنسبة لأرسطو، فإن جوهر أي شيء هو في شكله وليس لونه، عززت هذه الفكرة تحييد اللون كأمر ثانوي داخل التسلسل الهرمي للفكر الفلسفي الغربي.

هذا المفهوم تعزز أيضًا خلال عصر النهضة، تميزت هذه الفترة بإعادة اكتشاف المثل الكلاسيكية، التي كان فيها للخط والشكل مكانة مرتفعة على الألوان. فنانو ومفكرو عصر النهضة كانوا متأثرين بإحياء المعرفة الكلاسيكية ولذلك غالبا ما اعتبرو اللون كأمر ثانوي أمام دقة ونقاء الرسم والتصميم. ورسِّخ هذا المنظور من خلال الاعتقاد بأن اللون يصرف الانتباه عن الوضوح الفكري والأخلاقي الذي من المفترض أن ينقله الفن والهندسة المعمارية.

بالانتقال إلى عصر التنوير؛ أكد التفكير التنويريون على العقل والوضوح والنظام وخصائصها التي غالبا ما ترتبط بالخط والشكل بدلا من الفوضى التي يمثلها اللون. حيث يرتبط اللون بالنسبة لهم في كثير من الأحيان بالعاطفة واللاعقلانية، وهي صفات يحتقرها تنويريو العقلانية والمعرفة التجريبية. وهكذا نشر التنوير رهاب الألوان من خلال تعزيز أحادية اللون في الفن والهندسة المعمارية، حيث كان ينظر إلى الوضوح والهيكل العقلاني على أنهما ذا أهمية قصوى.

وهذا ما تجده في وصف صريح من قبل الشاعر الألماني الشهير “يوهان غوته” -مؤلف كتاب نظرية الألوان- حين يتحدث عن رُهاب الألوان لدى الغرب:

“كان أهل الرقي لا يميلون إلى الألوان، فكانت النساء يرتدين اللون الأبيض، والرجال يرتدون اللون الأسود. ولم يقتصر الأمر على الملابس فقط. فقد كان هؤلاء الناس يتجنبون الألوان الزاهية في الأشياء المحيطة بهم، ويبدو أنهم كانوا يميلون إلى نفي الألوان الزاهية من وجودهم تمامًا“.

لم يتوقف رهاب الألوان هنا، فقد تغلغل في القيم الدينية المسيحية، والتي أثرت بدورها على الجماليات الغربية، حيث تميزت بالتقشف والدعوة للتواضع وورفض المادية والتخلي عن مباهج الحياة، كانت الملابس والألوان الزاهية والمعقدة ينظر إليها كعلامات على الغرور أو الإفراط. في المقابل، كان ارتداء الملابس البسيطة أحادية اللون – وخاصة الأسود أو الرمادي – وسيلة لإظهار التواضع والتركيز على الأمور الروحية وليس الدنيوية. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الدلالات الدينية راسخة بعمق في الثقافة الغربية، حتى خارج المجال الديني.

لكن الفرق الأساسي الذي حدث كان خلال الاستعمار العسكري الغربي للعالم، فلم تكن الهيمنة عسكرية وسياسية فحسب، بل وأيضاً بفوقية ثقافية. فتفضيل الغرب للألوان المحايدة، وخاصة في السياقات الرسمية، يُنظَر إليه باعتباره تطوراً وتحضراً، في حين كان استخدام الألوان الزاهية النابضة بالحياة في الثقافات الأخرى – مثل الثقافات الهندية أو العربية أو الأفريقية – يُصوَّر باعتباره “بدائياً” أو “غريباً” أو “طفولياً”. وكان هذا التصور متجذراً إلى حد كبير في عقلية استعمارية سعت إلى فرض المعايير الغربية كمعيار لكل شيء، بما في ذلك الموضة والجماليات.

ويستمر هذا التصور لغاية وقتنا هذا، فالغرب بشكل عام عندما يصادفه منتج أو أي شي ملون من الشعوب الأخرى غالبًا ما يصف الأمر بأنه “غريب” ومختلف وملون وكأنه شيء

الحركات الفنية ورُهاب الألوان:

أتت الحركة الحداثية بتأكيد على هذا النفور الغربي تجاه الألوان في الفن والعمارة، في الأخيرة على سبيل المثال ينظر إلى اللون الأبيض على أنه اللون المثالي للهندسة المعمارية الحداثية؛ كرمز للنقاء والبساطة والعقلانية، في حين أن اللون غالبا ما كان مرتبطا بالزخرفة والتفاهة والذاتية. وهو ما قاده معماري مهم مثل لو كوربوزييه الذي دعت فلسفته المعمارية إلى تجريد المباني من الديكور غير الضروري، وتفضيل الأسطح أحادية اللون التي تؤكد على الخطوط النظيفة والمساحات الوظيفية.

في المقابل كانت مدرسة باوهاوس والتي على الرغم من اسكتشافها لاستخدام الألوان، وحتى أن طلابها لديهم دراسات وتجارب كثيرة على الألوان إلا أنها أبقت على تلك النظرة الدونية للون، وحافظت تصاميمها المعمارية على اللون الأبيض والبساطة والخطوط العريضة والتقليلية، ولم تستخدم تلك المعرفة التي قام بها طلابها في الألوان، والغريب أن تلك المعرفة شكلت أحد الأسس العلمية لتناول الألوان في المناهج التعليمية!

عودة الألوان:

قبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من حركات تحررية من الإستعمار الغربي حول العالم، وموجات مظاهرات واحتجاجات مع نهاية الستينات بدأت الألوان بالعودة في عصر ما بعد الحداثة، حيث بدأ الفنانون والمعماريون في كسر قاعدة الألوان الأحادية والتعامل معها كعنصر رئيسي لا ثانوي في أعمالهم، مثل أعمال آندي وارهول وديفيد هوكني النابضة بالحياة والكاسرة لقاعدة الألوان الأحادية، وفي العمارة أيضًا برز فنانون مثل مايكل جريفز، حيث تستخدم الألوان كعنصر أساسي مهم وليست ديكورًا أو تزيينا للمباني.

كما تميزت تلك الفترة باستخدام لوحات ألوان صارخة ومشبَّعة، سواء كان هذا في الملابس والزينة إلى الديكور وحتى السيارات، هذه الظاهرة امتدت إلى نهاية الثمانينات، وخلال تلك الفترة كان استخدام الألوان تعبيرًا قوة على تفرد الشخصية ورفضها للنمط السائد.

وكما يقال كان التطور التكنولوجي هو الكرزة التي فوق الكعكة، فالشاشات الالكترونية بألوانها النابضة بالحياة، وما جذبته معها من متطلبات في الفنون الرقمية والتصميم الغرافيكي أتاحت الانفتاح أمام الألوان واسكتشافها والتعامل معها بحرية.

لكن معاني الألوان ليست ثابتة:

هذا الرُهاب من الألوان انتقل إلى نقطة لم تكن لتخطر على ذهني لو لم أقم بالتجربة بنفسي، فقد طلبت من الأصدقاء المتابعين على انستغرام المشاركة بوضع الألوان التي يفضلونها والتي لا يفضلونها وكيف تجعلهم يشعرون، وكانت النتائج مفاجئة جدًا، فستجد ببساطة من يعشق اللون الأخضر، وبعده مباشرة من لا يطيق هذا اللون، وهذا يتوافق مع ما طالعته عن الألوان، بأن تفاعلنا معها دومًا يختلف من شخص لآخر، فالنساء مثلا ترى الألوان بشكل مختلف عن الرجال، كما أن التجارب الحسية والشعورية للألوان تثبت أن معاني الألوان ليست ثابتة.

بالإضافة إلى جانب مهم جدًا يتجاهله الغرب وشركاته في تعاملهم مع الألوان، فالمعاني التاريخية والثقافية للألوان تختلف من بلد لآخر ومن رقعة جغرافية إلى أخرى. ففي حين أن اللون الأحمر ارتبط تاريخيا بالدم إلا أنه لا يزال يخلق شعورًا وردات فعل مختلفة بحسب الشخص ونشأته وتفاعله مع هذا اللون! فالصينيون مثلا يرون في الأحمر لون الاحتفال والحظ، لكن الغرب يسوقه بشكل هائل كلون الإثارة والحب والجرأة، هل تذكر تلك الفتاة المثيرة بالرداء الأحمر في فيلم The Matrix؟، وفي حين ينظر التايلانديون للأصفر كلون ملكي وديني مقدس جدًا، إلا أن الغرب يسوقه كلون للخطر وشد الانتباه. وللأزرق معنى مقدس جدًا لدى الهندوس!

ناهيك عن أن السياق أيضًا يختلف، فاللون الأحمر الذي يدل على خسارة الأموال في الأسواق هو اللون نفسه الذي يدل على احتفال في عيد الكريسمس!

العلامات التجارية وتشكيلها لثقافة رُهاب الألوان الجديدة:

هذا يقودنا إلى أن “علم نفس الألوان” غير ثابت على مبدأ ولا يمكن الاعتماد عليه لتضارب الأبحاث واختلافها فيما بينها، وأيضًا وهذا المهم التلاعب الذي تقوم به الشركات الغربية العالمية في توجيه المستهلك وقرارات الشراء لديه بناءً على بعض نتائج هذه الابحاث والتقاط خيوط عريضة لها واعتمادها كأساس لتفسير معاني الألوان، فبعد تلك الفترة الرائجة بالألوان لغاية نهاية الثمانينات بدأت تتشكل ثقافة لدى الشركات العالمية بتحديد معاني للألوان ووضعها في قوالب معينة لا تخرج عنها، على الرغم من كل الاختلافات حول العالم في التعامل معها ومن التفسيرات المتباينة في نتائج علم نفس الألوان.

وهذا ما خلق رُهابا جديدًا عند الناس، فبسبب المعاني التي تصر هذه الشركات والاستخدامات المتكررة على ربطها بشكل وثيق بكل لون، أصبح الناس يخشون استخدام ألوانهم المفضلة كون تلك الأوصاف المسبقة تجاهها ستتطاردهم، أو أنهم بالرغم من تفضيلاتهم الشخصية اعتمدوا تلك المعاني كأمر مسلم به.

ومن ناحية أخرى بدأت شركات عدة مؤخرًا – بسبب تفاعلنا المختلف مع الألوان – في التخلي عن استخدام الألوان في منتجاتها والتوجه إلى الألوان المحايدة لزيادة المبيعات، فالمستهلك يستطيع اقتناءها دون تفكير أو تردد بعكس الألوان الأخرى حيث يتعرض الموضوع للتفضيل الشخصي وللتأثير المجعتمي والثقافي في قرار الشراء، فأغرقت تلك الشركات الأسواق العالمية بمنتجات رمادية ومحايدة الألوان عن قصد لتجنب تلك المعضلة. ولذلك فإن غالبية الهواتف الذكية، السيارات، الديكور ،والملابس اليومية والرسمية وغيرها من الامنتجات تدور في فلك الرماديات!

خلاصة الكلام هنا، أنني شخصيًا وجدتني أوسع من نظرتي تجاه موضوع كان محسومًا بالنسبة لي لسنوات طويلة، لكنه الآن مبهم، غير دقيق، ويعتمد بشكل أساسي على سياق الأشياء، صحيح هناك جزء من المعلومات السابقة صحيح، لكنه أيضًا ليس قرآنا أو قانونا ملزما.

——

المصادر:

ملاحظة: ويكيبيديا ليست بالضرورة مصدرًا موثوقا للمعلومة. المصادر المحولة إلى هذه الموسوعة تعطي تصورًا عامًا وأوليًا فقط.

0 تعليق